Fin août 2022, FranceAgriMer a publié un rapport qui présente la situation économique du mareyage français, mis à mal par la crise sanitaire et économique mais plein de potentialités de développement.

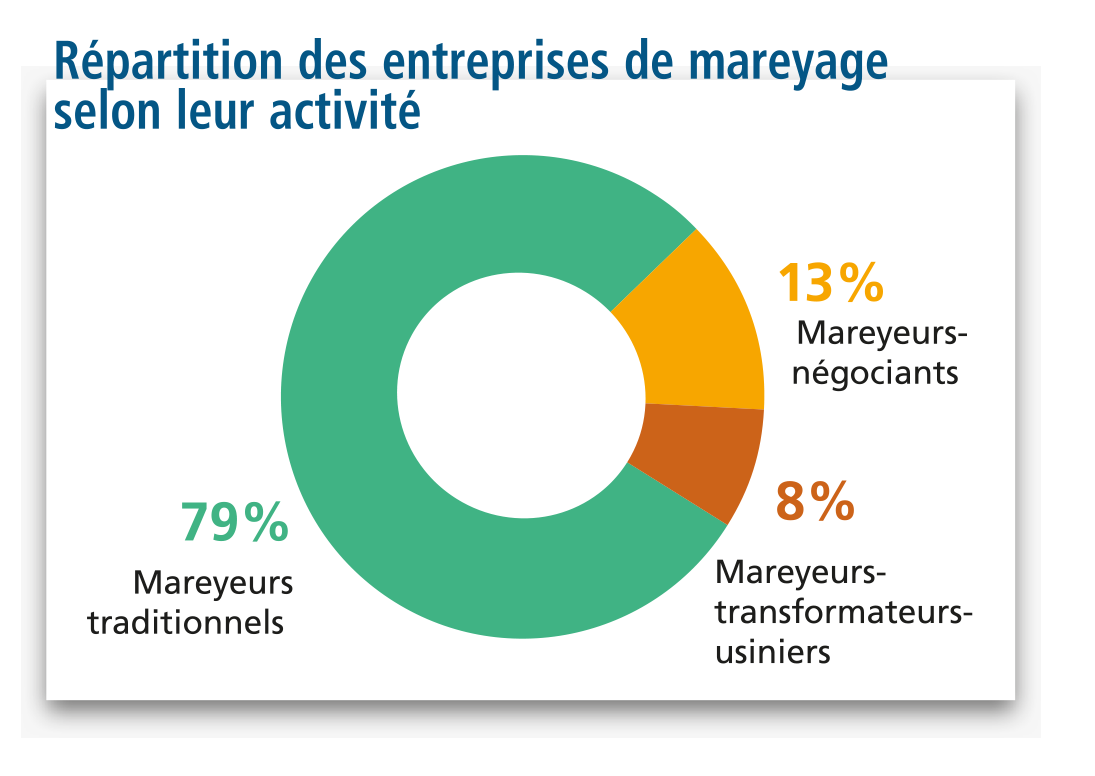

Maillon central de la filière halieutique, le mareyage assure l’achat en gros en criée et la création de la première valeur ajoutée : allotissement, première transformation et filetage, cuisson, décorticage et négoce. Le secteur compte 480 entreprises et 10 700 salariés (92 % des entreprises ont moins de 50 salariés). Il réalise un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros, environ trois fois celui de la pêche. 80 % des entreprises sont des mareyeurs dits traditionnels et 13 % des négociants. L’activité reste donc largement tournée vers l’artisanat et la première transformation, alors que l’activité usinière ne représente que 8 % des entreprises. 53 % des entreprises de mareyage ont plus de 8 ans et 23 % plus de 20 ans.

L’un des enjeux majeurs du mareyage est celui de la transmission, puisque deux tiers des entreprises ont un dirigeant qui a plus de 50 ans et partira à la retraite dans les 15 ans. Si on considère l’ensemble des entreprises agroalimentaires hors Île-de-France, ce chiffre tombe à 41,8 %. Le mareyage est donc plus fortement soumis à cette problématique que l’ensemble du secteur.

En termes de dynamisme économique, le mareyage a sans surprise souffert de la crise sanitaire et économique, avec un chiffre d’affaires qui a baissé de 3,4 % entre 2019 et 2020, contre 1,1 % pour l’ensemble de l’agroalimentaire hors Île-de-France. Le mareyage est plus fragile économiquement du fait de sa matière première, par nature variable, mais aussi d’un niveau d’investissement plus faible que le reste de l’agroalimentaire. Aussi, la crise du Covid et les restrictions ont entraîné l’arrêt de la restauration, un débouché majeur du mareyage. Si on ajoute à cela l’arrêt de nombreuses flottilles, l’impact sur le secteur a été majeur. 60 % des entreprises de mareyage ont vu leur marge baisser en 2020. Malgré cela, le taux de valeur ajoutée et le taux de marge brute d’exploitation sont en hausse en 2020, bien qu’ils demeurent largement inférieurs à la moyenne de l’agroalimentaire hors Île-de-France. Le résultat avant impôt est en hausse également et retrouve son niveau de 2015 à 1,8 % du chiffre d’affaires, mais 22 % des entreprises de mareyage restent déficitaires en 2020.

Du fait de la crise, la répartition de la valeur ajoutée en faveur du personnel est passée de 77 % en 2019 à 72 % en 2020 (contre 58 % pour la moyenne de l’agroalimentaire hors Île-de-France). L’autofinancement est passé de 4 % à 10 %, montrant une gestion prudente du mareyage au plus fort de la crise liée au Covid et une place plus importante laissée à la trésorerie.

Du fait de ses marges structurellement fragiles, le mareyage a un taux d’investissement d’exploitation environ deux fois plus faible que la moyenne de l’agroalimentaire hors Île-de-France. Il était de 11,4 % en 2020, en baisse de 4,5 points. Mais le rapport souligne que les efforts d’investissement sont restés « corrects » malgré la baisse du chiffre d’affaires.

D’un point de vue financier, la situation du mareyage est contrastée. D’un côté, on observe une envolée de l’endettement, à 85 % du bilan en 2020 contre 78 % en 2019. Résultat bien plus élevé que les 58 % en moyenne pour l’agroalimentaire de province. De l’autre côté, la trésorerie est en hausse et le poids des fonds propres dans le bilan total (33 %) reste stable, un niveau jugé correct pour un secteur peu capitalistique. On peut supposer que le recours à l’endettement et au prêt garanti par l’État a servi à consolider la situation financière des entreprises et à payer les charges fixes, avec l’objectif de maintenir les entreprises et d’éviter les faillites.

Vincent SCHUMENG