La France et ses territoires d’outre-mer auraient tous les atouts en mains pour que se développe l’aquaculture. Mais a contrario d’une tendance mondiale, son essor est bloqué. Rencontre avec Élodie Martinie-Cousty, rapporteure d’un avis du Cese qui fait 51 préconisations pour changer la donne.

|

Sommaire : 5- Dans l’avis, vous préconisez que ce regroupement se fasse sous la bannière du Cipa. Pourquoi ? |

|

|

Élodie Martinie-Cousty « 86 % de dépendance aux importations pour les produits aquatiques. Il faut réagir. » Depuis 2014, elle pilote |

Élodie Martinie-Cousty : Je siège à la commission agriculture, pêche et alimentation du Cese et force est de constater que le monde de la mer n’y est quasiment pas représenté, par rapport au monde agricole et de l’élevage. Responsable de la mission océans, mers et littoraux de France Nature Environnement, j’avais d’autant plus envie de faire découvrir, à la commission, les problématiques bien souvent méconnues de l’aquaculture. Vous savez, les pratiques agricoles ont des impacts sur les milieux marins. Il est essentiel que les deux mondes travaillent ensemble et se trouvent des complémentarités.

En parallèle nous sommes tombés sur le chiffre de la dépendance de la France aux importations pour les produits aquatiques : 86 % ! Cela nous a stupéfiés. Il montre l’importance à agir. C’est l’élément déclencheur de l’avis.

Car une question a clairement émergé : pourquoi l’aquaculture, dont la production mondiale dépasse celle de la pêche, est-elle bloquée en France ?

L’enjeu est d’autant plus important que les consommateurs d’aujourd’hui se détournent de plus en plus de la viande pour des aliments réputés plus sains et moins gras. Les produits aquatiques en profitent, mais creusent le déficit commercial. Pourtant la France dispose, avec ses territoires d’outre-mer, de la seconde zone économique exclusive maritime du monde et donc d’un fort potentiel aquacole. À l’approche des États généraux de l’alimentation, la question méritait d’être posée. Ne serait-ce que pour mettre la lumière sur cette activité et faire en sorte que la société civile s’empare du sujet. Il faut changer l’image désastreuse de l’aquaculture, nourrie notamment par des reportages télévisés sur des sites étrangers. In fine, le moindre projet piscicole, conchylicole ou algocole mobilise les riverains contre lui.

2- Mais comment faire ? Depuis des années, les pratiques en France sont responsables. Ne serait-ce que, et vous le rappelez dans l’avis, parce que les aquaculteurs sont soumis au régime des installations classées pour l’environnement : ils doivent réaliser des études d’impact soumises, aussi, à l’œil des citoyens lambda.

E. M-C. : C’est vrai. Mais l’information est souvent délivrée trop tard au grand public, et faute d’études d’impact a posteriori sur l’activité aquacole, les gens restent méfiants. Il faudrait que la filière qui, en France, a véritablement progressé dans ses pratiques, communique autour des efforts fournis. L’Ifremer, doté de plus de moyens, pourrait réaliser ces études et les transmettre.

Il faut lutter et argumenter face à des a priori qui ont la vie dure, tel le nombre de kilos de poissons sauvages nécessaires à la production d’un kilo de poisson d’élevage. Là aussi, des avancées énormes ont eu lieu. Même si la filière aura besoin de toujours plus d’investissements dans la recherche appliquée pour limiter encore l’usage de farines et d’huiles de poisson, issues de la pêche minotière.

3- L’autorisation des farines d’insectes pour les activités aquacoles doit donc vous paraître une bonne nouvelle ?

Évidemment. Comme, je trouve important de pouvoir utiliser les sous-produits du monde agricole, tout en respectant la zoologie des poissons et en assurant une traçabilité sanitaire. Mais, sur les farines d’insectes, on sent que les professionnels sont inquiets de l’image que cela pourrait avoir auprès des consommateurs.

Il leur faut communiquer sur le sujet, expliquer pourquoi il est intéressant et logique d’utiliser de la farine d’insectes. La communication doit se faire au niveau de l’Europe, main dans la main avec le monde de la pêche. Limiter la pêche minotière est un moyen de préserver les ressources halieutiques.

Surtout, je suis convaincue que le développement d’une aquaculture durable en France passe par la relocalisation de l’alimentation des poissons. La création d’une filière insecte peut le permettre. Le temps de sa montée en puissance, l’aquaculture pourrait utiliser les volumes de la pêche rendus disponibles avec la fin des rejets. Même s’ils sont amenés à disparaître à terme, ces volumes peuvent assurer la transition.

Une réflexion sur l’alimentation des espèces élevées est indispensable à l’essor de l’aquaculture. Elle se place au même niveau que celle de la qualité de l’eau. Avant même, peut-être, celle de l’accès aux sites.

|

À propos du Cese Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) est une assemblée consultative dont la première mission est de conseiller le gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat, afin de participer à l’élaboration des politiques publiques. ❯ Ses 233 membres sont issus de la société civile. Ils sont désignés au sein des organisations syndicales de salariés, du patronat et du monde associatif. ❯ Le Cese travaille en sections, chargées de la préparation ❯ S’il est généralement saisi sur une question par le gouvernement ou le Parlement, il peut aussi s’auto-saisir d’un sujet, considérant qu’il mérite réflexion. Cela a été le cas pour l’avis sur l’aquaculture. |

4- Malgré les réseaux de surveillance, malgré la mise en place des SAGE, schémas d’aménagement et de gestion des eaux, la qualité de l’eau sur le littoral français n’est pas bonne. Les conchyliculteurs le dénoncent, mais ne se sentent pas entendus.

C’est probablement vrai. Un des freins majeurs au développement de l’aquaculture réside dans l’éclatement de ses instances de représentation : Comité national et régionaux des pêches et des élevages marins, Syndicat des producteurs d’algues, Comité national et régionaux de la conchyliculture – qui ne s’entendent même pas entre eux -, Fédération nationale des producteurs de spiruline, Comité interprofessionnel des produits d’aquaculture (Cipa), Union des aquaculteurs d’outre-mer, Association française des professionnels de la pisciculture d’étang, etc.

S’ils ne se regroupent pas, y compris avec les pêcheurs, jamais ces professionnels ne réussiront à faire entendre leur voix face au monde agricole et ses filières très structurées. Tant au niveau local qu’européen. Ils ont pourtant des intérêts communs à défendre. À commencer par la qualité de l’eau. Son amélioration passe par un travail de fond sur le lien terre/mer, afin de limiter les intrants dans le milieu marin, les zones d’élevage ou de frai.

Aujourd’hui, la plupart des professionnels sont ravis d’être réunis au sein du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, mais je crains la déception. Le rapport de force n’est pas en leur faveur. D’ailleurs, la décision de Stéphane Travert, nouveau ministre, de geler les aides à la production de l’agriculture biologique n’est pas un bon signal. Cela met un coup de frein à la baisse de l’usage de pesticides qui finissent par mettre en danger le monde marin. Or, faute d’une vraie amélioration de la qualité de l’eau, il ne pourra pas y avoir de développement durable d’une aquaculture, pisciculture et conchyliculture réunies, en France.

Pour les élevages en eaux douces, le problème est le même. En cas de pénurie d’eau, des arbitrages sont faits entre les besoins de l’agriculture et les autres activités. Or, un pisciculteur d’eau douce qui manque d’eau peut voir sa production baisser de 30 % ! Je suis convaincue que le rapport de force peut s’inverser, ou au moins s’équilibrer, mais seulement si les professionnels des filières mer s’unissent.

5- Dans l’avis, vous préconisez que ce regroupement se fasse sous la bannière du Cipa. Pourquoi ?

D’abord parce qu’il s’agit d’une vraie interprofession, même si elle est jeune. Depuis 15 ans, comme nous l’avons écrit, le Cipa promeut une aquaculture durable, anticipe et accompagne les évolutions des filières dans les domaines à la fois sanitaires, réglementaires et environnementaux. Il associe les professionnels, les ONG, les consommateurs et les scientifiques, assure une liaison avec le ministère de l’Agriculture et l’alimentation et avec des instituts de recherche, tel l’Itavi, qui travaillent aussi avec les filières avicoles et cunicoles. Au fil des ans, le Cipa a toujours privilégié la progressivité des démarches, tant pour intégrer de nouveaux membres que pour construire des standards de qualité. Le Cipa est une structure qui semble capable de fédérer les filières et de les amener à mutualiser leurs expertises et leurs forces sur des problématiques communes.

6- L’avis présente 51 préconisations pour assurer le développement de l’aquaculture. Beaucoup avaient déjà été émises dans différents rapports, mais sont restées lettre morte. Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine ont été réalisés, les potentiels établis, mais rien n’a bougé. Quel poids peut avoir un avis du Cese ?

C’est une bonne question ! Nous espérons tous au sein du Cese qu’il y sera fait écho dans le cadre des États généraux de l’Alimentation, même si, dans les ateliers proposés, je n’ai pas le sentiment que ce soit le cas. Nous avons aussi demandé à être reçus par le ministre. Nous ne désespérons donc pas. Les enjeux en termes d’emplois ou d’aménagement du territoire sont colossaux, sans oublier la nécessité de réduire notre déficit commercial dans les produits aquatiques. 4 milliards de déficit rien que dans les produits aquatiques, j’espère que cela fera réagir !

Bien sûr, les choses ne changeront pas du jour au lendemain. Il faut du temps et un vrai portage politique. Comme dans les années 70/80. À l’époque, l’argent mis sur la table a permis l’essor de l’aquaculture. Dommage que ce ne soit plus le cas.

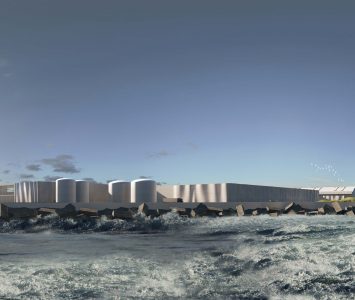

Pourtant, avec le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), ce serait possible. À condition d’en simplifier l’accès, de pouvoir en mesurer l’impact avec des statistiques fiables et peut-être d’en allouer une part plus grande à l’aquaculture. Notamment pour financer de la recherche sur les élevages en circuits fermés ou semi-fermés, poursuivre les efforts de recherche dans les territoires d’outre-mer où trop de projets se sont effondrés dans l’attente de financements.

Enfin, il faut accompagner le développement de l’aquaculture française en expliquant aux consommateurs son bien-fondé, en lui garantissant des informations claires sur les étiquettes sur les modes de production ou d’alimentation. Les consommateurs peuvent être au rendez-vous, si on leur explique.

Propos recueillis par Céline ASTRUC

|

Mieux informer les consommateurs Si les consommateurs boudent les produits aquacoles, le développement de l’aquaculture n’a pas de sens. Le Cese en a conscience et préconise le financement, par les pouvoirs publics, d’une campagne de promotion des produits aquacoles français, pour « sensibiliser nos concitoyens à la nécessité de développer le secteur d’activité et faire connaître ses métiers et ses techniques. » ❯ Le modèle français devrait y être distingué, notamment en « s’appuyant sur les signes d’identification de la qualité et de l’origine », dont le Cese préconise la révision des cahiers des charges pour mieux prendre en compte les conditions de production. ❯ Les poissonniers, les chefs de rayon marée et les écaillers, devraient être particulièrement sensibilisés aux techniques de production piscicoles et aquacoles, pour mieux éclairer les consommateurs. Dans le domaine des produits vendus en libre-service, le Cese préconise un étiquetage obligatoire de l’origine des produits aquatiques intégrés dans les plats cuisinés. Une façon de garantir, selon lui, la mise en place d’un vrai système de traçabilité, qui « s’il peut apparaître comme une contrainte pour les producteurs et les distributeurs » dynamise les ventes en rassurant les consommateurs. ❯ Pour le cas particulier des huîtres, le Cese demande qu’un étiquetage réglementaire soit rapidement mis en place pour préciser s’il s’agit d’huîtres triploïdes ou diploïdes nées en écloseries et les différencier des huîtres naturelles « nées et élevées en mer », afin que le consommateur puisse choisir en connaissance de cause. |