|

Pour Goulven Brest, président du comité régional

Sommaire : 1- Quels sont les enjeux liés à la qualité de l’eau ? 2- Leur développement pénalise-t-il l’activité conchylicole ? 3- L’acidification des océans est un enjeu pour le secteur ? |

1- Quels sont les enjeux liés à la qualité de l’eau ?

Sur le littoral français, la qualité des eaux n’est pas bonne. La présence de bactéries ou de virus pathogènes pour l’homme est un souci majeur entraînant des fermetures administratives. Cela a un impact économique, génère du chômage technique. Sans compter qu’elles nuisent à l’image des coquillages en France, où 7 à 8 % de la population préfèrent éviter d’en consommer, comme à l’export. De plus en plus de frontières, notamment en Asie, se ferment à la moindre alerte.

Ces bactéries et virus sont souvent issus de pollutions urbaines ou d’activités agricoles. Parfois, mais heureusement rarement, l’eau peut être contaminée par des bactéries ou virus mortels pour les coquillages. Économiquement, les conséquences sont plus lourdes.

Enfin, le milieu est de plus en plus souvent surchargé en sels minéraux (phosphate et nitrate). Cela à tendance à provoquer des blooms phytoplanctoniques, qui génèrent cinq types de toxines. Il faut alors cesser la commercialisation. De plus, la surcharge en sels minéraux joue aussi sur le développement des algues vertes.

2- Leur développement pénalise-t-il l’activité conchylicole ?

La prolifération d’ulves ne fait pas mourir les coquillages directement, mais au moment de leur décomposition sur nos concessions, elles consomment tout l’oxygène de l’eau. Les coquillages qui se trouvent à proximité meurent. Face à la récurrence du problème, les conchyliculteurs qui pratiquaient l’élevage au sol ont investi, lourdement pour surélever leur production. À défaut, de mai à septembre, au lieu de retourner 500 kg d’huîtres, vous remontiez 800 kg d’algues. Cela, c’est pour les ulves. Mais il existe aussi les entéromorphes, plus filamenteuses. Elles se fixent sur les supports d’élevage, obligeant les producteurs à retourner plus souvent les poches de façon à ce qu’elles ne s’accrochent pas et que l’eau puisse circuler avec les nutriments à l’intérieur des poches. Tout cela a un coût, de l’ordre de 20 à 30 % que nous répercutons auprès des consommateurs depuis les années quatre-vingt-dix.

3- L’acidification des océans est un enjeu pour le secteur ?

À l’avenir probablement. Mais pour l’heure, l’impact sur nos activités n’est pas démontré. Et ce qui nous préoccupe le plus actuellement, c’est la présence dans l’eau de perturbateurs endocriniens (pesticides, produits pharmaceutiques…). Leur impact sur les coquillages existe. Ils réduisent les barrières immunitaires et jouent sur leur fécondité. Au lieu d’avoir 20 paires de chromosomes, certaines huîtres n’en ont plus que 19,8. Leur descendance est rarement viable ou alors très fragile. À la moindre agression, les mortalités dans le gisement naturel augmentent. Le phénomène est difficile à étudier. Depuis 8 ans, nous travaillons sur le sujet avec la station biologique de Roscoff (CNRS), l’Ifremer, le Laberca. Les outils sont au point, mais il reste dans la deuxième phase à détecter les molécules et faire les liens avec les problèmes, ce qui est délicat dans le milieu marin. Alors, imaginez le temps qu’il faudra pour trouver des solutions.

4- Votre constat est pessimiste. Les réseaux de surveillance, nombreux, n’ont donc rien fait bouger ?

J’entends beaucoup d’élus du littoral évoquer l’amélioration de la qualité des eaux. Pourtant, la France est la mauvaise élève de l’Europe pour les eaux de baignade. Dans les zones conchylicoles, la qualité stagne ou empire ! Le nombre de zones de productions classées A ne représente pas plus de 3 % de la production. Le reste est soumis à un passage par des bassins de purification, ce qui est plutôt bien en soi, mais la purification a ses limites. Elle traite les bactéries mais rarement les charges virales. Les réseaux de surveillance de l’Ifremer sont importants pour garantir la sécurité sanitaire, mais ils alertent d’un problème une fois qu’il est avéré. Pour nous c’est trop tard. Alors on se sert des résultats pour monter au créneau, râler et tenter de se faire entendre. Mais…

Rarement. Nous ne sommes pas assez nombreux. Le problème vient des priorités d’actions dans l’assainissement. Certes, des budgets colossaux ont été investis dans les réseaux de collecte et traitement des eaux usées, mais souvent pour raccorder de nouveaux lotissements. La plupart du temps ils sont sous-dimensionnés, puisque la population sur le littoral français est en augmentation permanente. Mais pour ce qui est de la rénovation et de la maintenance des anciens réseaux, rien n’est fait. Or, il suffit d’un seul morceau obsolète sur un circuit d’assainissement pour que tout dysfonctionne. Paimpol est un des exemples les plus parlants de ce gâchis. Les voix des conchyliculteurs ne portent pas dans les réunions locales des SAGE, schémas d’aménagement des eaux. Pourtant on se bat au quotidien.

Aujourd’hui la réglementation existe, il suffirait de l’appliquer et d’imposer des priorités d’actions. Sachant que pour traiter les problèmes bactériologiques, de la même façon que les problèmes physico-chimiques, il faudrait surdimensionner les projets. Sauf que c’est lourd pour les communes et peu visible par les électeurs !

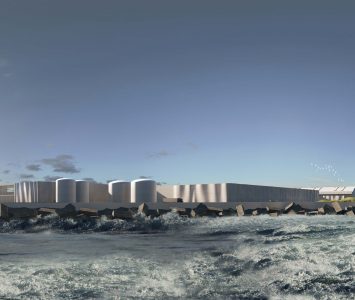

6- S’établir plus loin en mer, est-ce une solution ?

Pour limiter vraiment les risques de contaminations, il faudrait faire de l’élevage en off shore. Mais les plus-values réalisées sur les coquillages ne permettent pas d’absorber les surcoûts d’exploitation. Dans la frange littorale intermédiaire, les riverains empêchent à peu près tous les projets. Nous n’avons donc pas le choix. Il faut restaurer la qualité de l’eau sur la bande littorale, d’autant plus qu’il s’agit de la zone de reproduction naturelle des coquillages et des poissons.

7- Vous avez toujours de l’espoir ?

Il le faut ! Et puis, on avance pas à pas. Après un an de dialogue, nous avons signé avec les chambres d’agriculture une charte pour la Bretagne qui devrait régler les principaux problèmes posés dans la bande des 500 mètres par les activités agricoles, comme l’épandage. Désormais, les zones d’épandage sont définies comme provisoires. Dans les échanges autour des SAGE, gourmands en énergie, nous trouvons de nouveaux alliés : les eaux et rivières, les pêcheurs à pied et de plus en plus souvent les pêcheurs professionnels. Néanmoins, même avec une prise de conscience immédiate, il faudra entre 15 et 20 ans pour restaurer la qualité de l’eau dans les bassins que l’on exploite. Alors il est l’heure de passer aux actes et d’en finir avec l’affichage.

D’autant que nous sommes soumis à des problèmes face auxquels nous ne pouvons rien, comme la montée de la température de l’eau. Elle augmente les risques de développement des pathogènes. Notre seule parade : espacer nos zones de production pour limiter les propagations. Mais encore faut-il récupérer des concessions.

Propos recueillis par Céline Astruc

Photos de Lionel Flageul

|

L’Ifremer, une sentinelle de l’eau ? Dans le cadre de ses missions, l’Ifremer est chargé de mettre en place et de piloter sur les côtes françaises plusieurs réseaux de surveillance concernant la qualité de l’eau, en réalisant des prélèvements réguliers d’eau, de sédiments et de coquillages soumis à analyses. Les grands réseaux : ❱ Le Remi dénombre le niveau de bactéries de type E. coli dans les coquillages. ❱ Le Rephytox détecte le phytoplancton toxique et la mesure de toxicité des coquillages dans les zones de production et de pêche, pour l’homme et la faune marine. ❱ Le Rocch permet d’évaluer les niveaux de contamination chimique du littoral et des coquillages. ❱ Le Repamo surveille la présence d'agents pathogènes dans les coquillages. ❱ Le Resco et le Mytilobs suivent la croissance et la survie de lots sentinelles. En parallèle, dans le cadre de la directive européenne cadre sur l’eau, le Rebent s’intéresse à la faune et la flore des fonds marins quand le Rephy suit la dynamique des populations phytoplanctoniques pour mieux connaître l’impact des évolutions climatiques sur la biodiversité. Regard sur l’évolution de la qualité de l’eau : ❱ À cette question, l’Ifremer botte en touche : « trop de cas particuliers et de critères ». Néanmoins au regard de la microbiologique, la qualité des eaux n’est jugée bonne (A) que pour 3,9 % des 304 zones suivies. 85,9 % sont jugées de qualité moyenne (B), 7,2 % de mauvaise qualité (C) et 3 % de très mauvaise qualité. ❱ L’Ifremer rappelle que les programmes d’intervention des agences de l’eau prévoient des actions spécifiques sur le littoral, réalisées avec les SAGE, schéma d’aménagement et de gestion des eaux, et les collectivités. L’amélioration des réseaux d’assainissement, de collecte et du traitement des eaux pluviales fait partie des priorités, tout comme le financement des réseaux de suivi sur les pesticides et algues vertes… Liens entre la qualité de l’eau et les mortalités Dans ses laboratoires, l’Ifremer a pu montrer que les coquillages exposés à des polluants intégrant des pesticides étaient plus sensibles à des infections bactériennes ou virales. Mais la démonstration reste à faire dans un environnement marin où les interactions sont multiples. L’impact des polluants sur les coquillages comme sur les poissons fait l’objet de plusieurs années de recherche par l’Ifremer qui souligne aux professionnels de la pêche l’importance d’intégrer la qualité de l’eau dans la compréhension des ressources. |