Hébergé à Reykjavik, le World Seafood Congress a mis en exergue les initiatives prises dans le monde

pour atteindre les objectifs de développement durable de la FAO, visant à éradiquer la pauvreté et la faim

dans le monde d’ici à 2030. Maximiser la valorisation des ressources à tous les niveaux de la supply chain,

plutôt que de multiplier les captures, et développer l’aquaculture sont au cœur des projets, Islande en tête.

|

|

Thorgerôur Katrín Gunnarsdóttir, « L’Islande est à la pointe pour apporter plus de poissons frais sur les marchés, toujours plus loin, et ce de manière responsable. » |

Il y a les discours sur l’importance « de soigner la ressource poisson, denrée hautement périssable qui peut être gaspillée plus rapidement que n’importe quel autre aliment dans le monde », comme le souligne la ministre des Pêches et de l’Agriculture islandaise, Thorgerôur Katrín Gunnarsdóttir. Et puis, il y a la réalité du terrain qui tient compte du délai de mise en œuvre des innovations, des besoins d’investissements et de l’envie de conduire le changement.

En Islande, cela peut aller vite : « En 15 ans, nous avons réussi à doubler la valeur créée par les ressources marines dans notre économie, alors même que les quotas n’augmentent pas et suivent les avis scientifiques », insiste la ministre. HB Grandi, dont le siège est à Reykjavik, illustre parfaitement le virage emprunté par l’Islande. Société positionnée sur les poissons blancs et les pélagiques, HB Grandi détient 11 % des quotas islandais, toutes espèces confondues - dont 5,5 % de ceux de cabillaud, 18,1 % de ceux de lieu noir, 32,6 % de dorade sébaste, 18 % de ceux de capelans, 14,1 % de ceux de hareng et 20,9 % de ceux de merlan bleu.

Des tonnages ramenés dans trois unités de transformation par neuf navires : deux bateaux pélagiques renouvelés en 2015, quatre chalutiers, dont trois entièrement neuf livrés cette année, et deux chalutiers surgélateurs, dont un sera remplacé fin 2019. « Au total, le renouvellement de notre flotte représente un investissement de l’ordre de 200 millions d’euros », chiffre Vilhjálmur Vilhjálmsson, Pdg de l’entreprise. Mais comme le souligne Steinar B. Aðalbjörnsson, responsable du département dissémination et marketing chez Matís, centre de recherche ayant participé à la conception des nouveaux chalutiers, « la proue arrondie des Engey RE91, Akurey AK et Viõey RE de HB Grandi permet de réaliser de vraies économies d’énergie. » Surtout, le retour sur investissement viendra de la plus-value apportée par le traitement des espèces à bord des navires. « Le tri à bord devient automatique, les poissons circulent sur un tapis, sont conditionnés et stockés dans des caisses à -0,5 °C. Les conditions de travail redeviennent humaines à bord et la qualité des captures, avec le subchilling, permet de conserver la qualité et la fraîcheur d’un filet de cabillaud pendant 10 à 12 jours. Grâce à cela, nos coûts de transport se réduisent de 1 € par kilo », s’enthousiasme Vilhjálmur Vilhjálmsson. En effet, les filets frais peuvent emprunter la voie des océans à un coût de 0,50 €/kg, contre 1,50 €/kg par voie aérienne.

Or HB Grandi n’est pas le seul opérateur à se lancer dans le subchilling, ou superchilling. « Cette technologie de refroidissement à une température très légèrement en dessous de 0 °C, fonction de l’espèce considérée, ne peut être comparée à de la congélation. Moins de 10 % des cellules se cristallisent, or il en faut 30 % pour que le produit appartienne à la catégorie surgelée », rappelle Sigurjón Arason, enseignant et chercheur considéré comme Monsieur Subchilling et Monsieur Cabillaud chez Matis. « Depuis que le subchilling est mis en pratique, la répartition des expéditions en frais par bateau ou avion est tombée à 50 /50, contre 80 % il y a peu pour l’aérien. » De quoi améliorer la compétitivité de l’Islande, notamment face à la Norvège, pour exporter en Europe.

|

|

Davið Tómas Davidssðn, « La peau représente 3 % |

Mais la qualité et la compétitivité se jouent aussi à terre, dans les usines. À Reykjavik, HB Grandi transforme près de 21 000 tonnes par an de poissons blancs : cabillaud, lieu noir et dorade sébaste en tête. La mise en filets et le pelage sont automatisés ; la cadence est d’importance mais 230 salariés veillent à la qualité. Le maintien en température est assuré dans des bacs d’eau glacée, avant un conditionnement dans des barquettes polystyrènes aux coins arrondis (cf. photo). Une innovation de l’islandais Tempra adoptée chez HB Grandi, voilà trois ans.

Au-delà de la préservation, le transformateur cherche aussi à monter en valeur ajoutée sur des espèces comme la dorade sébaste vendue encore à 80 % en surgelé. Pour y parvenir, HB Grandi investit dans le dernier cri de la technologie de desarêtage, combinant visionneuse à rayon X, pour identifier la zone d’arêtes, et découpage automatique de celle-ci. Montant : 1 million d’euros.

Ensuite, chaque déchet est soigneusement trié - chutes de découpes, arêtes, têtes, peaux -, l’objectif étant de les valoriser le plus intelligemment possible pour améliorer le rendement de chaque espèce et créer au moins autant d’emplois que ceux perdus avec l’automatisation du secteur. Toutes les espèces sont concernées. Comme le maquereau, « dont les captures ont augmenté à partir de 2008, mais que l’industrie avait du mal à valoriser en dehors des circuits de l’alimentation animale, illustre Steinar B. Aðalbjörnsson, de Matis. Aujourd’hui, nous travaillons avec les équipementiers et les transformateurs pour automatiser son filetage et son pelage. L’Islande souhaite aller vers plus de marchés du frais et des filets. » Des marchés mieux valorisés que le surgelé et l’entier !

Cette stratégie facilite aussi la création et la viabilité d’entreprises spécialisées dans l’exploitation à très haute valeur ajoutée de coproduits marins. En Islande, les peaux de poissons, et notamment de cabillaud, excitent l’imagination des chercheurs et la créativité des entrepreneurs. Les uns tannent les peaux pour en faire des cuirs, d’autres comme Kerecis se sont penchés avec Matis sur leurs propriétés médicales. Leur richesse en oméga 3, leur proximité avec la peau humaine permettent, une fois traitée par Kerecis, de les transformer en pansements régénérateurs en cas de blessures ou de brûlures. Et l’efficacité du traitement a su convaincre l’armée américaine.

|

Matis, poumon Entreprise à but non lucratif, Matis appartient à l’État islandais. Pour autant, son budget dépend à 75 % des projets menés en collaboration avec les acteurs de la filière produits de la mer. Son objectif : aider les professionnels à augmenter la valeur des captures en travaillant aussi bien sur la valorisation des coproduits qu’en étudiant la chaîne logistique pour limiter les pertes, tant à bord des bateaux qu’à terre. Outre les recherches, Matis accompagne la mise en œuvre des projets. Le meilleur exemple, l’usage du subchilling qui permet d’allonger à 12 jours la durée de vie des filets frais de cabillaud, durée qui permet aux transformateurs de gagner en compétitivité en limitant l’usage du fret aérien.

« 75 à 85 % du cabillaud sont utilisés aujourd’hui. Mais on peut encore faire mieux. L’innovation crée des opportunités, à condition d’être pratique. » Sveinn Margeirsson, Pdg de Matis |

D’autres, comme Codland, en extraient du collagène pour les marchés alimentaires. « Le rendement à partir des peaux de poisson est de 10 % », chiffre Davið Tómas Davidssðn, son responsable R & D, actuellement hébergé dans l’Iceland Ocean cluster de Reykjavik. L’usine pour transformer les peaux en poudre blanche devrait sortir de terre en 2018-2019. Les grands noms de la pêche et de la transformation islandaise, HB Grandi, Vísir, Thorfish et Samherji, partenaires de l’aventure, ont signé une lettre d’intention. À eux quatre, ils pourront livrer jusqu’à 4 000 tonnes de peaux de poisson pour une production de 400 tonnes/an, qui devrait être commercialisée autour de 15 à 20 €/kilo. « Intégré à des boissons ou d’autres produits alimentaires, la poudre de collagène, très prisée au Japon et en Chine, améliore l’élasticité de la peau. Nous cherchons des partenaires du monde des IAA », indique Davið Tómas Davidssðn. La mention : « collagène de cabillaud islandais issu d’une pêche responsable », fait partie des arguments marketing que l’entreprise souhaite développer pour conquérir les marchés.

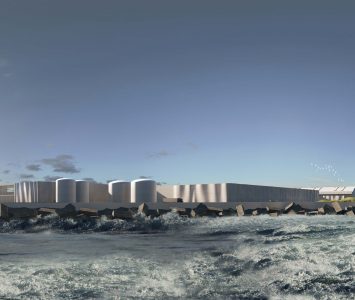

Jouer sur l’image de l’Islande pour différencier une production aquacole « naissante et dont la croissance sera extrêmement contrôlée et limitée sur les sept prochaines années », comme le souligne Kristjan Davidsson, directeur de l’Association de l’Aquaculture Islandaise, fait aussi partie des ambitions d’Arctic Fish, désormais filiale à 50 % de Norway Royal Salmon. Son dirigeant, Sigurõur Petursson, souhaite maîtriser la production de l’œuf à la distribution. Il noue le dialogue avec « les quatre autres salmoniculteurs islandais pour définir des standards de production, en termes de densité et de méthode de travail, afin de développer une marque collective Saumon d’Islande. »

Tous dans le même bateau ! L’expression a été reprise de nombreuses fois dans les conférences du World Seafood Congress, mettant en exergue l’importance de la coopération, du partage d’expériences et d’informations pour mener à bien les objectifs de la FAO d’ici à 2030, qui passent aussi par la lutte contre la pêche illégale ou les fraudes. Les Islandais semblent en avoir pris conscience. Toutefois « il s’agit d’une course de fond », rappelle Heiðrún Lind Marteinsdóttir, directrice générale de Fisheries Iceland – association créée en 2014 regroupant pêcheurs, transformateurs et aquaculteurs. Parmi les défis qui restent à relever : anticiper les changements de modes de consommation ou de distribution et les incidences d’une automatisation qui modifient les profils d’emplois dans le secteur, pour ne laisser personne au bord de la route. La grève des pêcheurs islandais, l’an passé, pour obtenir des salaires plus élevés montre que les équilibres sont fragiles.

Textes et photos Céline ASTRUC

|

Les criées favorisent la spécialisation par espèces des transformateurs Sur son territoire, l’Islande compte 15 criées, créées en 1986, par des collectifs d’entreprises privées utilisant aujourd’hui un même système informatique. La première entreprise gérant les criées est Fiskmarkadùr Islands hf. Dans ses 9 établissements sont vendus 50 % des tonnages passant sous criées, soit 89 000 tonnes en moyenne en Islande, selon Ogmundur Knutsson, de l’université de Akueyeri qui note que « plus une espèce est abondante, moins elle passe en criée. Ainsi la part de marché des criées sur le cabillaud n’est que de 20 %, contre 60 % sur la plie. » Néanmoins, le cabillaud reste la première espèce vendue sous criées. Les cours donnent le « la » à ceux que pratiquent les entreprises intégrées, même s’ils restent plus élevés. |