La truite fumée joue la carte locale, économique et quotidienne. Le saumon fumé reste plus festif. Les deux marchés sont en croissance et valorisent le savoir-faire français.

Deux marchés très dynamiques

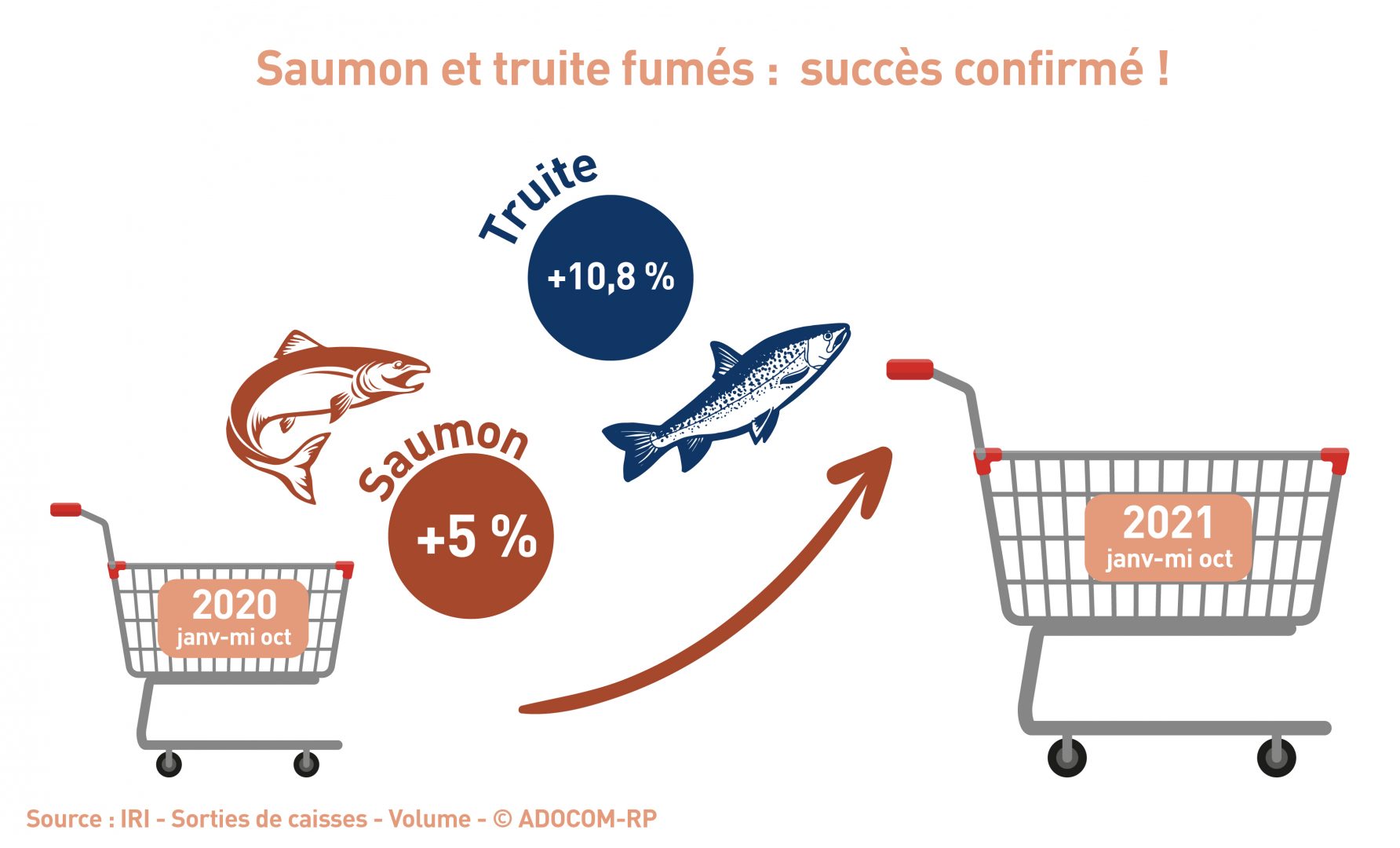

Après une année 2020 atypique, synonyme de boom pour la consommation alimentaire à domicile, nombre de marchés ont marqué le pas en 2021. Le saumon et la truite fumés, eux, ont poursuivi leur ascension. Le saumon fumé enregistre une hausse des achats des ménages de + 5 % en volume de janvier à mi-octobre 2021 par rapport à la même période de 2020, après avoir déjà augmenté de + 8,5 % sur la même période entre 2019 et 2020. La truite fumée fait encore mieux, avec une progression à + 10,8 % en 2021 en grande distribution. Les deux salmonidés ne manquent pas d’atouts. Sous forme fumée, ils répondent aussi bien aux envies de consommation immédiate qu’aux envies de recettes élaborées très variées. Le tout avec les avantages nutritionnels du poisson. Les Français sont les plus importants consommateurs de saumon et de truite fumés en Europe. En 2020, près de 29 200 tonnes de saumon fumé ont été proposées sur le marché hexagonal, principalement pour la consommation à domicile (72 %), suivie des grossistes et restauration hors domicile (16 %), de l’export (7 %) et des entreprises agroalimentaires (5 %). Pour la truite fumée, le marché français s’élève à 7 360 tonnes, que ce soit pour la consommation à domicile, la RHD ou les entreprises de transformation.

La folle ascension de la truite

Initialement consommée seulement en « truite portion » (dont le poids n’excède pas 300 g), la truite s’est invitée en fumaison dans les années 90, surfant sur le modèle du saumon fumé. À cette époque, les aquaculteurs prennent l’initiative d’allonger la durée d’élevage de la truite, en passant d’une à deux années. Le poisson atteint alors 2,5 à 3 kilos, poids suffisant pour obtenir des filets de taille adaptée à la fumaison. Le procédé appliqué à la truite (généralement arc-en-ciel) est similaire à celui du saumon. C’est un succès : en quinze ans, le marché global de la truite fumée a été multiplié par 3,7 en France. En 2005, il représentait moins de 7 % du marché des salmonidés fumés (truites + saumons), avec 1 998 tonnes produites et commercialisées en France. La truite représente aujourd’hui environ 20 % du marché français des salmonidés fumés sur l’ensemble de l’année. Cependant, hors période de Noël, en magasin, cette proportion grimpe à environ 33 % en moyenne.

La carte « bleu blanc rouge »

Plus des trois quarts des saumons fumés vendus en France (77 %) proviennent des ateliers de fumaison français, que ce soit pour la consommation à domicile, la restauration hors domicile ou l’agroalimentaire. De leur côté, les truites fumées proposées sur le marché français sont à 86 % issues d’ateliers de fumaison hexagonaux. Ce savoir-faire historique est valorisé depuis 2019 par le logo « fumé en France ». Jusqu’ici réservée au saumon fumé, la démarche s’ouvre aujourd’hui à la truite. Elle garantit l’intégralité de la préparation des poissons sur le territoire français ainsi que la gestion complète de la responsabilité sociétale de l’activité. La nouvelle charte du saumon et de la truite fumés en France a déjà été signée par les dix principales entreprises françaises du saumon fumé. Les ateliers de fumaison de l’Hexagone représentent 30 PME, 2 800 collaborateurs et 682 millions d’euros de CA en 2020. Ils ont travaillé 63 200 tonnes de salmonidés entiers en 2020 : 47 400 tonnes de saumon et 15 800 tonnes de truite. Les truites fumées en France proviennent majoritairement de l’aquaculture française (62 %), ou alors de pays voisins de l’Union européenne (33 %) et de Norvège (5 %). Les saumons fumés dans les ateliers français viennent d’un peu plus loin. Ils sont principalement travaillés à partir de saumons d’élevage entiers et frais (82 %), issus de Norvège (53 %), Écosse (25 %) ou Irlande (1 %, en bio). Les 18 % restants sont issus de saumons sauvages congelés (Alaska).

Plus des trois quarts des saumons fumés vendus en France (77 %) proviennent des ateliers de fumaison français, que ce soit pour la consommation à domicile, la restauration hors domicile ou l’agroalimentaire. De leur côté, les truites fumées proposées sur le marché français sont à 86 % issues d’ateliers de fumaison hexagonaux. Ce savoir-faire historique est valorisé depuis 2019 par le logo « fumé en France ». Jusqu’ici réservée au saumon fumé, la démarche s’ouvre aujourd’hui à la truite. Elle garantit l’intégralité de la préparation des poissons sur le territoire français ainsi que la gestion complète de la responsabilité sociétale de l’activité. La nouvelle charte du saumon et de la truite fumés en France a déjà été signée par les dix principales entreprises françaises du saumon fumé. Les ateliers de fumaison de l’Hexagone représentent 30 PME, 2 800 collaborateurs et 682 millions d’euros de CA en 2020. Ils ont travaillé 63 200 tonnes de salmonidés entiers en 2020 : 47 400 tonnes de saumon et 15 800 tonnes de truite. Les truites fumées en France proviennent majoritairement de l’aquaculture française (62 %), ou alors de pays voisins de l’Union européenne (33 %) et de Norvège (5 %). Les saumons fumés dans les ateliers français viennent d’un peu plus loin. Ils sont principalement travaillés à partir de saumons d’élevage entiers et frais (82 %), issus de Norvège (53 %), Écosse (25 %) ou Irlande (1 %, en bio). Les 18 % restants sont issus de saumons sauvages congelés (Alaska).